この記事ではギターのインピーダンスとは何か?についてすべて解説しています。インピーダンスと言っても一言で説明できるものではありません。

ですから順を追って覚えていきましょう。

インピーダンスの話をするためには、まずは、音とオーディオ信号の関係について理解してもらわなければなりません。

ですから、最初は「音」の話から始めます。

インピーダンスの基礎を学ぶ前の準備

ここではギターにおけるインピーダンスを効率よく学ぶための、土台となる基礎部分を解説していきます。

この部分を理解することによって、インピーダンスの理解度がグッと高まります。

シールドの中は電気が流れている

音は、空気中で物体が振動することによって発生します。

その振動は、秒速340メートル(これを音速と言います)の速さで周囲の空気に伝わって、我々の耳の鼓膜に到達します。

その振動を受けて鼓膜が振動することで、我々は「音が聞こえた」と認識するのです。

一方で、エレキギターは、弦の音(弦の振動)をピックアップで交流の電気(オーディオ信号)に変換します。

その電気が、ボリュームポットやトーンを経由して、ギターのアウトジャックから出力されます。

その電気が、シールド内を流れてギターアンプへ送られ、アンプで大きくなってスピーカーから音(空気の振動)として出てくるのです。

電子部品の話

では、インピーダンスの理解に必要な、電子部品の話をしましょう。

エフェクターやギターアンプ、テレビ、ラジオなど、電気製品には基板と呼ばれるものが入っています。

基板には、

- 抵抗器

- 電気を流れにくくする

- コイル

- 磁力を発生する

- コンデンサー

- 電気を貯める

- オペアンプ

- 電気を大きくする

上記は基盤の部品と働きをまとめたものです。

このように数多くの部品がはんだ付けされて、電気製品の回路を形成しています。

抵抗器の電気の流れにくさの補足

抵抗器の電気の流れにくさを担う働きですが、電気を流れにくくしてスムーズにいかなさそう…と思っていませんか?

抵抗器が「電気の流れにくさ」を担う事によって、電気量を抑えたり、調節してくれているのです。

これにより電子回路たちは適正な電気量で正常に動くことができるのです。

抵抗器はとっても大事!

交流とインピーダンス

電子回路は、それらの部品に電気が流れることによって稼働します。

電気の流れ(電流)には、直流と交流があるのはご存じですね。

- 直流が流れた場合

-

直流が流れた時は、電気を流れにくくする部品は抵抗だけです。

- 抵抗器(電気を流れにくくする働き)

- もともと電気が流れにくい

- コイル(磁力を発生するする働き)

- 電気の流れは変わらない

- コンデンサー(電気を貯めるする働き)

- 電気の流れは変わらない

- オペアンプ(電気を大きくする働き)

- 電気の流れは変わらない

- 抵抗器(電気を流れにくくする働き)

- 交流が流れた場合

-

交流(オーディオ信号を含む)が流れると、全ての部品に流れにくさが発生するのです。

- 抵抗器(電気を流れにくくする働き)

- もともと電気が流れにくい

- コイル(磁力を発生するする働き)

- 電気の流れにくさが発生

- コンデンサー(電気を貯めるする働き)

- 電気の流れにくさが発生

- オペアンプ(電気を大きくする働き)

- 電気の流れにくさが発生

- 抵抗器(電気を流れにくくする働き)

このように、交流を流した際に発生する合成抵抗を『インピーダンス』というのです。

音響製品や電子楽器にはインピーダンスが存在

エレキギターには

- ピックアップ

- ボリューム

- トーン

など、様々な部品が取り付けられています。

- ピックアップ

-

ピックアップは磁石とコイル、ボリュームは可変抵抗、トーンは可変抵抗とコンデンサー(RC直列回路)で構成されているので、エレキギターやエレキベースにもインピーダンスがあります。

- エフェクターの中身(回路)

-

エフェクターの中身(回路)にも、抵抗やコンデンサー、オペアンプ、トランジスターなどが使われていますから、インピーダンスがあります。

- ギターアンプ

-

ギターアンプにも、コンデンサー、抵抗、真空管またはオペアンプ、可変抵抗などの部品が使われています。

- スピーカー

-

スピーカーもコイルと磁石で構成されていますから、インピーダンスがあります。

つまり、電気を使用する音響製品や電子楽器には、必ず、インピーダンスが存在するのです。

インピーダンスの単位と記号

- 抵抗の単位

- 『Ω(オーム)』

- コンデンサーの単位

- 『F(ファラッド)』

- コイルの単位

- 『H(ヘンリー)』

と言います。

一方で、インピーダンスの単位も抵抗値(合成抵抗値)なので『Ω(オーム)』になります。

インピーダンスのロー出しハイ受けとは

機器同士は出力と入力の関係が必須

エレキギターやエレキベースは、アンプに繋ぐことを前提に作られています。

つまり、

【エレキギター】→シールドコード→【ギターアンプ】

という接続が必要になるわけです。

機器同士を接続する際には必ず、「片方が出力」、「もう片方は入力」という関係になります。

上記の例では「エレキギターが出力側」、「ギターアンプが入力側」ということです。

出力インピーダンスと入力インピーダンスの関係

【エレキギター(出力側)】 → 【ギターアンプ(入力側)】

この場合、エレキギターには出力インピーダンス、ギターアンプには入力インピーダンスが存在します。

ここで注目したいのは両者のインピーダンスの関係です。

音響機器(電子楽器を含む)同士を接続する場合

- 出力側が【低インピーダンス】

- 入力側が【高インピーダンス】

でなければなりません。

もし、出力側のインピーダンスが入力側よりも高インピーダンスだった場合、「音痩せ」や「音質劣化」などの不具合が発生してしまうのです。

ですから、「出力側のインピーダンスは低く、入力側のインピーダンスは高く」というのが、音響機器を接続する際の鉄則なのです。

これを音響用語で『ロー出しハイ受け』と言います。

ロー出しハイ受けが必要な理由

ロー出しハイ受けが必要な理由は簡単です。

出口の大きさに対して、入り口の大きさが狭いから、上手く入れないということなのです。

例えば、身長2メートルの人が扉から出てきて、入り口の高さが1.5メートルの部屋に入ろうとしても、そのままでは通れませんね。

逆に、身長1.5メートルの人が入り口の高さが2メートルの部屋に入ろうとしても問題ありません。

つまり、小さい出口から出られたら、大きい入り口はスムーズに通れるが、逆は無理ということなのです。

つまり出口は入口よりもちいさくないとスムーズに入れないという事です。

ぼんやりでもいいですから、ロー出しハイ受けのイメージが掴めたでしょうか?

出口⇒入口の流れ

- 出口は入口よりも小さい(ロー出し)

- 入り口は出口よりも大きい(ハイ受け)

インピーダンスマッチングとは

出力インピーダンスと入力インピーダンスが同じ数値になると電力の伝送効率は最大になります。

この状態を、インピーダンスマッチング(整合)と言います。

オーディオ信号の伝送は、ロー出しハイ受けを実行していれば問題ありませんが、微弱な信号を高い周波数で伝送する場合には、インピーダンスマッチングは重要な条件となります。

エレキギターのインピーダンス

パッシブタイプの場合

パッシブタイプ(ノーマルのストラトやレスポールなど乾電池を使わないタイプ)のピックアップを使用しているエレキギターは、周波数によって出力インピーダンスが大きく変化するので、一概に何Ωということは言えません。

しかし、それでは具体的な説明ができませんから、あえて数値化すると数kΩ~数百キロオームというように、かなりハイインピーダンスになります。

上記のパッシブタイプのようなエレキギターの場合、長いシールドコードを使用すると、ノイズが増えたり、音痩せしたりというデメリットが発生しやすくなります。

アクティブタイプの場合

一方で、EMG81や85、SAのようなアクティブタイプのピックアップや、ミュージックマンStingRayのようにプリアンプを内蔵しているタイプのエレキギターの出力インピーダンスは、10kΩ程度なので、電池を使うタイプのエレキギターはかなりローインピーダンスになっています。

ですから、多少、シールドコードを長くしても、ノイズや音質劣化の心配はなりません。

エフェクターのインピーダンス

ペダルエフェクターはもともとパッシブタイプのエレキギター用に設計されていますから、入力インピーダンスは数百kΩから1MΩ(メガオーム:1000kΩ)というように、かなりハイインピーダンスになっています。

一方で、出力インピーダンスですが、低いもので500Ω程度、高くても数kΩというように、かなりローインピーダンスなっています。

ギターアンプのインピーダンス

入力インピーダンス

ギターアンプの入力もパッシブタイプのエレキギターを前提に設計されていますから、ハイインピーダンス仕様になっています。

- マーシャルのアンプは470kΩ

- フェンダーのツインリバーブは1MΩ

なので、余裕のハイ受け設計になっています。

又、ローランドのJC120などは、「入力がHIGH(680kΩ)」と「LOW(100kΩ)」というように、複数のインプットで幅広く対応しています。

出力インピーダンス

ギターアンプやオーディオ用パワーアンプの出力は、スピーカーに接続することによって音になります。

つまり、

- アンプのスピーカー端子

- 出力

- スピーカー側

- 入力

ということです。

ここにも、ロー出しハイ受けは存在します。

アンプの背面にあるスピーカー端子(ギターアンプの場合はフォンジャック)の側には、必ず、『定格インピーダンス』の記載があるはずです。

多くのアンプは、4Ω~16Ωの範囲になっています。

エレキギターよりも、かなり低い数値ですね。

一方で、スピーカーのインピーダンスは、スピーカーユニットの背面に刻印(または印刷)されています。

カーステレオのスピーカーは4Ωが多く、オーディオ用スピーカーは8Ωが多いです。

アンプの出力をスピーカーにつなぐ際に、アンプ側から見たスピーカーのインピーダンスを負荷と言います。

アンプとスピーカーのインピーダンスは、エレキギターよりはかなり低いですが、パワーアンプやギターアンプの出力は、かなり高い電圧(触ると感電します)なので、ロー出しハイ受けを守らないと危険です。

もし、ハイ出しロー受け(アンプのインピーダンスが高く、スピーカーのインピーダンスが低い状態)になると、アンプに対する負荷が足らずに電気(アンプの出力)が流れすぎてしまいます。

その結果、スピーカーに過電流が流れ続けることになるので、スピーカーが発熱し、最悪の場合、発火することもあります。

複数のスピーカーをつなぐ計算方法

では、マーシャルのように複数のスピーカーが入ったキャビネットを鳴らす場合、インピーダンス対策はどうすれば良いかを解説します。

直列接続と並列接続

小学校の理科で、乾電池のつなぎ方を習ったときに出てきた単語ですが、覚えていますか?

直列というのは、1個目の乾電池のマイナスを2個目の乾電池のプラスへつなぐ方法。

並列は、2個の乾電池のプラス同士、マイナス同士をまとめてつなぐ方法ですね。

スピーカーの直列接続

スピーカーを直列に接続する場合のインピーダンスの計算方法は、単純に足し算になります。

つまり、8Ωのスピーカーが2本なら16Ωということです。

8Ω+8Ω=16Ω。

アンプの適合インピーダンスが4Ω~16Ωの場合

上記の「スピーカーを直列に接続する場合のインピーダンスの計算方法足し算」をもとに考えてみましょう。

アンプの適合インピーダンスが4Ω~16Ωの場合、直列で8Ωのスピーカーを4本にすると32Ωになってしまいますから、4本は繋げないということになります。

(いくらハイ受けと言っても、アンプに負荷がかかりすぎて、アンプが壊れてしまいます)

ちょっと発想を変えると、同じインピーダンスのスピーカーを複数つなぐ場合は、インピーダンスにスピーカーの個数を掛け算しても、算出できますね。

4Ω×4個=16Ω。

スピーカーの並列接続

スピーカーを並列でつなぐ場合の計算は、少々複雑です。

8Ωのスピーカーを2本並列でつなぐ場合は、以下の計算式になります。

「1/1/8Ω」+「1/1/8Ω」=4Ω

(8分の1分の1)+(8分の1分の1)

これも、発想を変えてみますと、同じインピーダンスのスピーカーの場合は、インピーダンスをスピーカーの個数で割り算すれば、簡単に算出することができます。

8Ω÷2個=4Ω。

ですから、スピーカーを4本並列でつなぎたい場合は、8Ωのスピーカーでは合成抵抗値が2Ωになってしまいますから、スピーカーに過電流が流れて発熱します。

この場合は、16Ωのスピーカーにすれば、許容範囲で収まります。

8Ωスピーカーを4個つなぐ方法

では、スピーカーのインピーダンスで、最もポピュラーな8Ωスピーカーを4本つなぐ方法はないものでしょうか?

計算が得意な人は、もう判りますね?

直列と並列を組み合わせれば良いのです。

【8Ωの直列:8Ω×2個=16Ω】

これを2セット作ります。

そして並列でつなぐと「16Ωの並列:16Ω÷2セット=8Ω」

これで、全て解決ですね!

ローインピーダンス接続とハイインピーダンス接続

上記で説明したスピーカーの接続方法(アンプの定格インピーダンス内のスピーカーを接続する方法)は、『ローインピーダンス接続』と言います。

それに対して、スピーカーに専用トランスを付けて、インピーダンスを数百Ω~数kΩまで上げてパワーアンプに接続する方法を『ハイインピーダンス接続』と言います。

ハイインピーダンス接続のメリット

ハイインピーダンス接続のメリットは、ローインピーダンス接続よりもかなり少ない電流でスピーカーを鳴らすことができるので、より多く(数十台)のスピーカーを接続することができる点です。

又、スピーカーケーブルは長く伸ばすほど電気抵抗が大きくなり、音質が劣化する性質がありますが、ハイインピーダンス接続の場合は、その影響を受けにくいというメリットもあります。

仮に、ケーブルの抵抗値が8Ωになった場合、ローインピーダンスで8Ωのスピーカーを接続していたら、スピーカー2本分の負荷がかかる計算になってしまいます。

しかし、ハイインピーダンス接続の場合は、スピーカーのインピーダンスは数百Ω~数kΩと、ケーブル抵抗の8Ωよりも、はるかに高インピーダンスなので、ケーブル抵抗値はほとんど無視することができます。

したがって、ケーブル抵抗による伝送ロスの影響をほとんど受けないため、ハイインピーダンス接続は音質劣化が少ない長距離伝送が可能になるのです。

インピーダンスの問題点

楽器の収音方法には、楽器にマイクをセットする『マイク録り』と、エレキギターなどの電子楽器などの出力を直接、又はエフェクターを経由してミキサーへ接続する『ライン録り』という方法があります。

ここで、問題になるのは、エレキギターをライン録りした際のインピーダンスです。

直接接続ではインピーダンスがマッチングしない

ミキサーには、マイク入力とライン入力がありますが、パッシブタイプのギターはマイク入力でないと信号レベルが足りないと思います。

さて、この場合、気になるのがミキサーの入力インピーダンスです。

ちょっと前までは、プロ用のミキサーは「マイク入力のインピーダンスが600Ω」と言われていました。

マイクロホンの出力インピーダンスが150Ω~300Ωくらいなので、600Ωもあれば充分だったのです。

※ちなみに、ダイナミックマイクの定番と言われている「シュアーのSM57やSM58の出力インピーダンスは150Ω」、「パーカッションやドラムに使われるゼンハイザーのMD421は200Ω」、「コンデンサーマイクではAKGのC414やノイマンのU87も200Ω」です。

又、DTMなどに使われるオーディオインターフェイスのマイク入力のインピーダンスは10kΩ未満の製品が多いです。

ですから、エレキギターの出力は、パッシブでもアクティブでもエフェクターを経由したり、そのままミキサーやオーディオインターフェイスのマイク入力にインプットしても、インピーダンスがミスマッチなのです。

これを、インピーダンスの不整合と言います。

直接接続はなぜ不整合になる?

インピーダンスの不整合が、なぜ音質劣化を招くのかということを、簡単に説明します。

直接接続の不整合を考える手順

10kΩというのは、EMG(アクティブピックアップ)の出力インピーダンスで、音響的には、パッシブよりも優れているエレキギターということです。

一方で、ミキサーの入力インピーダンスが600Ωです。

この場合、10kΩから出たオーディオ信号を、600Ωで受け止めきれるかということです。

出力:10kΩ → 入力:600Ω

両者の比較を分かりやすくするために、補助単位のk(キロ)を外します。

出力:10,000Ω → 入力:600Ω

更に単純な数値の対比にするために、両者に共通する『00Ω』を取ってしまいます。

出力:100 → 入力:6

では、ここで話を分かりやすくするために、「ホースと水」に置き換えて説明します。

この関係は、直径100cmのホースから水を放出して、直径6cmの瓶に水を入れるような状態です。

100cmというと、1mですね。

直径が1mもあるとホースというよりは、土管というほうがピンとくるかもしれません。

「出力側(土管):直径1m」→「入力側(瓶):直径6cm」

土管から一気に水を出して瓶に入れようとしても、瓶の中に入る水もあれば、入らずにこぼれる水もありますね。

この瓶に入りきらなかった水が、ギターの音で失われた高音や低音の成分なのです。

その結果、音痩せやハイ落ちといった音質劣化につながるのです。

エレキギターのインピーダンスを下げる方法

エレキギターの出力をミキサーやオーディオインターフェイスへ接続するには、何らかの方法でインピーダンスを下げなければなりません。

エレキギターのインピーダンスを600Ω以下まで下げることができれば、音質劣化が防げるのです。

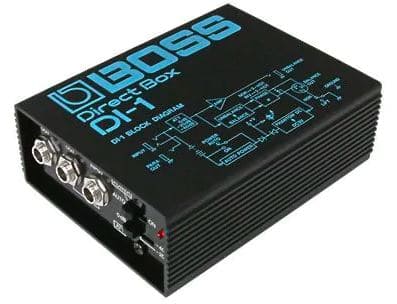

ダイレクトボックスで下げる

インピーダンスを下げるために音響業界では、ダイレクトボックスを使用する方法が一般的です。

ダイレクトボックスを使うことでインピーダンスが下がるのは、先ほどの水とホースの話に戻して説明しますと、土管の口が瓶の口にはまるような『じょうご』をつけるイメージです。

つまり、片側が1m以上で反対側が6cm以下ならば、全ての水は、こぼれないで瓶に入ることができるということです。

この役目を果たしてくれるのが、ダイレクトボックスです。

ダイレクトボックスは、世界的に有名な機種ではカントリーマンのTYPE85(2万円程度)、国産ではボスのDI-1(1万円程度)が常用されています。

DI-1ならサウンドハウスがおすすめ!

バッファーアンプで下げる

アンプと言っても、オーディオ信号を大きくするためのものではありません。

入力されたオーディオ信号を、変化させずに次の回路へ送るためのアンプなので、基本的に入力が「1」だったら出力も「1」のままです。

バッファーアンプは、入力されたオーディオ信号の情報を正確に読み取り、インピーダンスを下げることによって、ノイズやケーブルによる影響(損失)を受けない信号にするという回路です。

つまり、高インピーダンスの弱い信号を、低インピーダンスの強い信号にするためのアンプということです。

バッファーアンプは、トランジスター1個でも製作できますから、ダイレクトボックスよりも低コストでインピーダンスを下げることができます。

バッファーアンプで下げるならどれ?

市販品では、

- FENDERから「LEVEL SET BUFFER PEDAL(レベルセットバッファーペダル)」

- MXRは「M133 Microamp」

などが販売されています。

M133 Microampならサウンドハウスがおすすめ!

又、安価な製品では、「モスキーピュアバッファー」という製品がアマゾンやその他通販で販売されており、なかなか評判が良いようです。こちらは有名メーカーではありませんが、格安で購入できます。

インピーダンスとHI-Zについて

ミキサーによっては、HI-Z端子やHI-Z入力を備えている機種もあります。

エレキギターやエレキベースをダイレクトボックスを使わなくても、直接つなげられるように設計されたハイインピーダンス楽器用インプットです。

自宅録音ユーザー向けのオーディオインターフェイスには、装備されている機種も多いですが、プロ用のミキシングコンソールでも見かける事もあります。

インピーダンスの重要性

ここまで、インピーダンスについて色々とお話してきました。

では、インピーダンスとは何か?

一言でいうと、【電気を流れにくくする力】のことです。

では、なぜ流れにくくする必要があるのかを考えてみましょう。

電気を水に例えてみます。

出力側がプールで、その水の量が電圧だとします。

プールの水が直径1mの土管から水が排水されると、あっという間に水量が減ってしまいます。

しかし、ダイレクトボックスの項目で説明したような、先端を直径6cmに絞るような「じょうごを」取り付けることで、水が流れにくくなります。

すると、プールの水位(電圧)が下がるのを抑制してくれるわけです。

つまり、機器同士を接続する際に、入力インピーダンスを出力インピーダンスよりも高くしておけば、流れにくい力が発生して流れ過ぎを防いでくれるということなのです。

逆に、出力側のインピーダンスよりも入力側のインピーダンスが高くないと、電気が流れすぎてしまい、スピーカーの場合は発熱しますし、マイクやラインレベルのオーディオ信号の場合は、音質劣化や音痩せにつながります。

ですから、インピーダンスは、機器の接続には必要なものなのです。

ギターのインピーダンスまとめ

最後に、ここまでの要点をまとめておきます。

- ハイインピーダンスはノイズやケーブル抵抗に弱い

- インピーダンスは低いほうが良い

- 基本は【ロー出しハイ受け】

- ハイインピーダンスはバッファーアンプ、ダイレクトボックスで下げる

- HI-Zは直接つないでOK

- スピーカーの直列は【Ω×個数】

- スピーカーの並列は【Ω÷個数】

楽器や音響機器をつなぐときは、これらのことを思い出して、ロスが少ない伝送を心がけてください。

コメント